Frequenzaufbereitung für 200 mW bei 1152 MHz

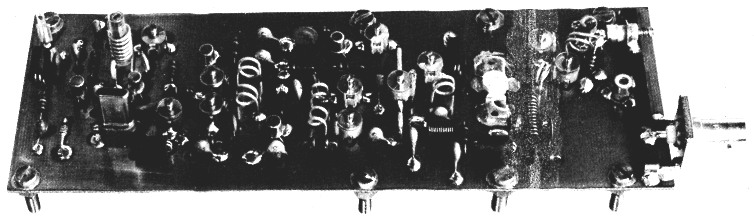

Die hier beschriebene Frequenzaufbereitungs-Baugruppe läßt sich mit ein wenig Erfahrung sehr gut nachbauen. Mit ihrer Ausgangsleistung von rund 200 mW eignet sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen. So kann sie beispielsweise den von Werner Rahe, DC8NR, beschriebenen Sende-Umsetzer(1) mit der Röhre 8255 ansteuern; die Röhre V 1, welche die Leistung der Oszillatorbaugruppe DC 8 NR 006 auf den zum Mischen erforderlichen Pegel verstärkt, kann bei dieser Baugruppe eingespart werden. Trotz der höheren Ausgangsleistung ist die neue Oszillatoraufbereitung einfacher und deshalb nachbausicherer: es ist nur ein (moderner) Leistungstransistor eingesetzt, es befinden sich keine Teile unter der Platine, der enge λ/4-Koaxialkreis ist durch einen λ/2-Luftstreifenleitungskreis ersetzt. Selbstverständlich wird die in Bild 1 gezeigte Baugruppe rundherum mit einer angelöteten Abschirmung aus Weißblech oder Leiterplattenmaterial versehen, und an den gezeigten 8 Schrauben auf einen dicht schließenden Boden geschraubt. Ein Deckel vervollständigt schließlich die Abschirmung, und ein anschließendes Bandfilter aus zwei λ/4-Kreisen, wie es in (2) beschrieben wurde, sorgt für Selektion. So aufgebaut ist die unerwünschte 2. Harmonische des Varaktorverdreifaches von 768 MHz um mehr als 60 dB unterdrückt.

Bild 1: Die 1152-MHZ-Aufbereitung vor dem Einbau ins Gehäuse

Eine andere Anwendung ergibt sich für das 3-cm-Amateurband: mit einem anschließenden Verneunfacher erreicht man 10 368 MHz.

Setzt man anstelle des 96-MHz-Quarzes einen 92-MHz-Quarz ein, so erhält man 1104 MHz, womit man einen Verdreifacher nach 3312 MHz ansteuern kann. Diese Frequenz wird für Sende-/Empfangsmischer 9 cm/2 m benötigt. Mit einem Quarz 105,66... MHz schließlich erhält man 1268 MHz für Mischer 28 MHz/1296 MHz.

1. Schaltung, Aufbau und Abgleich

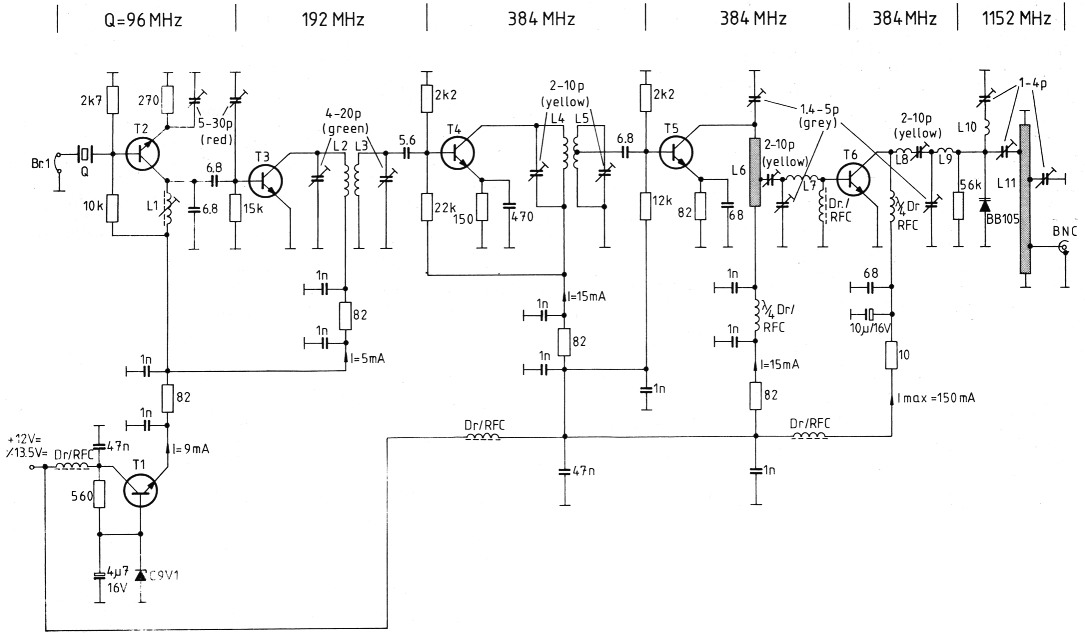

Die gesamte Schaltung der Baugruppe ist in Bild 2 zu sehen. Die ersten Stufen der Oszillatorkette bedürfen keiner Beschreibung, da sie sich an die Frequenzaufbereitung nach (3) anlehnen. Die Quarzfrequenz von 96 MHz wird zweimal verdoppelt und die Leistung bei 384 MHz dreimal verstärkt. In der letzten Stufe befindet sich der Kleinleistungstransistor C1 - 12, der über ein Anpaßnetzwerk den Varaktorverdreifacher ansteuert. Dieser ist mit einer Kapazitätsdiode des Typs BB 105 bestückt, die meistens in UHF-Fernsehtunern eingesetzt wird. Der Ausgangskreis für 1152 MHz ist ein kapazitiv verkürzter λ/2-Luftstreifenleitungskreis.

Bild 2: 6 stufige Oszillatoraufbereitung für 200 mW bei 1152 MHz

Wird die Brücke Br 1 am Quarz aufgetrennt, so kann an dieser Stelle eine Zusatzschaltung für Schmalband-Frequenzmodulation angeschlossen werden. Ein Schaltungsvorschlag dafür ist in (1) enthalten.

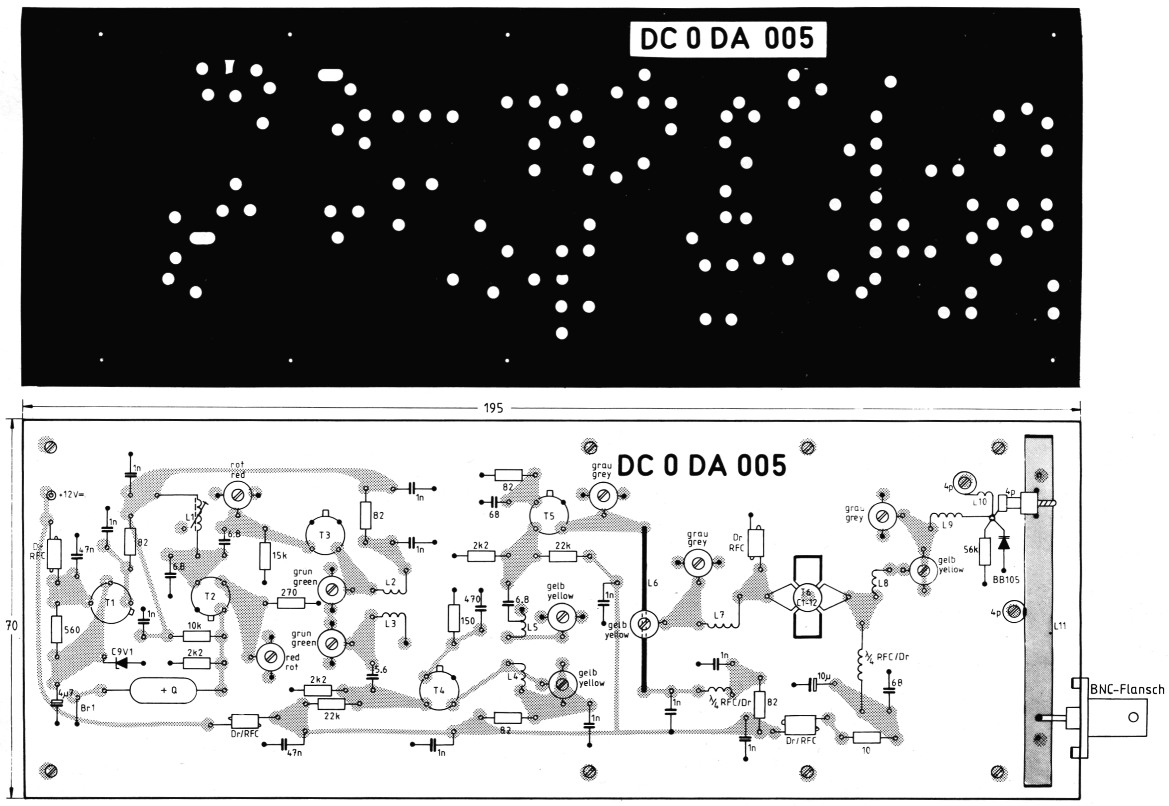

Bild 3 zeigt den Bestückungsplan und die Leiterbahnen der Platine für die beschriebene Oszillatoraufbereitung. Sie ist 195 mm × 70 mm groß und beidseitig kaschiert, aber nicht durchkontaktiert. Die Bestückungsseite bleibt durchgehend kupferkaschiert, so daß eine große Massefläche vorhanden ist. Nur dort, wo Bohrungen zu den Leiterbahnen auf der Unterseite angebracht werden, entfernt man die Kaschierung mit einem 3-mm-Bohrer. Diese Bauweise ist schon oft genug beschrieben worden.

Bild 3: Die Leiterplatte DC0DA 005 für die Frequenz aufbereitung

An den Rändern ist genügend freie Fläche vorhanden, um einen Rahmen aus Weißblech oder Leiterplattenmaterial rundherum anlöten zu können. Zu den Bauteilen sind folgende Angaben erforderlich:

| T1 | BC108 oder anderer NF-Transistor |

| T2 | BF173, BF199 |

| T3, T4 | 2N5179, BFX89 |

| T5 | BFW30, BFY90 |

| T6 | C1-12 |

| D1 | BB105 oder BA149 |

| D2 | C9V1 Z-Diode |

| L1 | 6 Wdg. auf 5-mm-Spulenkörper mit UKW-Kern. Windungsabstand = 1 mm; heißes Ende der Platine zugekehrt. |

| L2, L3 | 1,5 Wdg. über 5-mm-Dorn gewickelt; auf den Rasterabstand der Platine auseinanderziehen, Abstand zur Platine ca. 5 mm. |

| L4, L5 | 1,5 Wdg. über 4-mm-Dorn gewickelt; auf den Lochabstand der Platine auseinanderziehen; Abstand zur Platine ca. 2 mm. Anzapf L5 ca. 3/4 Wdg. |

| L6 | Leitungskreis aus versilbertem Draht von 1,5 mm ø; gerade Länge = 30 mm, Enden umgebogen und durch die Platinenbohrungen gesteckt, so daß lichter Abstand zur Platine etwa 4 mm beträgt. Anzapf: 11 mm gerade Länge vom kalten Ende. |

| L7 | 1,5 Wdg. über 5-mm-Dorn, auf den Lochabstand der Platine auseinander-ziehen, Abstand zur Platine ca. 2 mm. |

| L8 | 1,5 Wdg. über 5-mm-Dorn, eng gewickelt, Abstand zur Platine ca. 2 mm. |

| L9 | 1,25 Wdg. über 6-mm-Dorn, etwas auseinanderziehen. |

| L10 | 0,5 Wdg. über 5-mm-Dorn, U-förmig zur Platinenoberseite hin gebogen eingelötet; Bogen ca. 1 mm über Grund. |

| L11 | 4 mm breiter Streifen aus Kupferblech; gerade Länge 60 mm, Enden rechtwinklig gebogen und an Masse gelötet, so daß lichter Abstand 4 mm beträgt. Abstimmtrimmer in der Mitte seitlich angelötet; Anzapf für Trimmer zur Varaktordiode ca. 13 mm gerade Länge vom einen Ende des Streifens; Anzapf für BNC-Flanschbuchse ca. 10 mm gerade Länge vom anderen Ende. |

Mit Ausnahme von L6 und L11 bestehen alle Spulen aus versilbertem Kupferdraht von 1 mm Durchmesser.

Trimmer für Idlerkreis, Ankopplung und Abstimmung des Streifenleitungskreises L11: keramische Rohrtrimmer kleiner Bauform, ca. 4 pF Endkapazität (Valvo).

Alle anderen Trimmer: Folientrimmer oder keramische Scheibentrimmer 7 mm ø (Valvo, Stettner).

Alle Widerstände: möglichst kappenlose Kohleschichtwiderstände für 10-mm-Raster

Alle Abblock- und Koppelkondensatoren: keramische Scheibenkondensatoren 5-mm-Raster

Außerdem: 4 Stück 6-Loch-Kern-Drossel (Valvo 4312 020 36700); 2 Stück λ/4-Drosseln aus Kupfer-Lack-Draht ca. 0,5 mm ø, auf 3-mm-Dorn gewickelt, freitragend eingelötet. Drahtlänge ca. 195 mm.

Beim Abgleich ist es erforderlich, alle Trimmer - angefangen beim Kollektortrimmer von T5 bis zum Abstimmtrimmer des Ausgangs-Leitungskreises - wiederholt wechselseitig auf größte Ausgangsleistung abzustimmen. Ansonsten kann man sich an die Abgleichanweisungen in den angegebenen Literaturstellen halten. Beim Erstabgleich ist ein Bandfilter für die Ausgangsfrequenz empfehlenswert; es genügt das in (2) beschriebene Filter. Eine empfindliche, wenn auch ungeeichte Anzeige für die Ausgangsleistung erleichtert das Finden der richtigen Trimmerstellungen. Eine gute Hilfe ist der in (4) beschriebene Absorptionsfrequenzmesser, mit dem sämtliche vorkommende Frequenzen einwandfrei nachweisbar sind.

2. Literatur

- Rahe, W.: Linear-Sende-Umsetzer 144 MHz/1296 MHz mit geringem Aufwand, UKW-Berichte 15 (1975) Heft 2, Seite 66 - 79

- Dahms, J.: Dreistufiger Antennenverstärker für das 23-cm-Band Abschnitt 4: Bandfilter für 1296 MHz, UKW-Berichte 17 (1977) Heft 2, Seite 89 - 96

- Sattler, G.: Baugruppen für einen ATV-Sender nach dem ZF-Verfahren Teil 2: Die Baugruppen DJ4LB 003, 004 und 005, UKW-Berichte 12 (1972) Heft 4, Seite 213 - 227

- Dahms, J.: Ein Absorptionsfrequenzmesser für 70 MHz bis 1350 MHz, UKW-Berichte 16 (1976) Heft 4, Seite 220 - 227

DC0DA, Jürgen Dahms.