Konverter für das 13-cm-Band mit 2 Vorstufen und aktivem Mischer 2; Die Oszillatorbaugruppe

Im 13-cm-Band wird für quarzgesteuerte Funksprechverbindungen der Frequenzbereich von 2304 bis 2306 MHz benutzt. Um dieses Frequenzband in den Zwischenfrequenzbereich von 144 bis 146 MHz umzusetzen, wird eine quarzstabile Oszillatorspannung von 2160 MHz benötigt. Eine Baugruppe, die diese Frequenz erzeugt, wird hier beschrieben; sie geht von einem 90-MHz-Quarz aus. Setzt man stattdessen einen 96-MHz-Quarz ein und stimmt die Schwingkreise geringfügig höher ab, so erhält man 2304 MHz. Die Baugruppe eignet sich somit auch als Kleinsender oder Bakensender - ihre Ausgangsleistung beträgt mindestens 5 mW, bei einer Gleichspannungs-Eingangsleistung von 12 V × 50 mA. Bild 1 zeigt einen Musteraufbau.

Musteraufbau der Frequenzaufbereitung der Baugruppe DC0DA 003.

1. Zur Schaltung

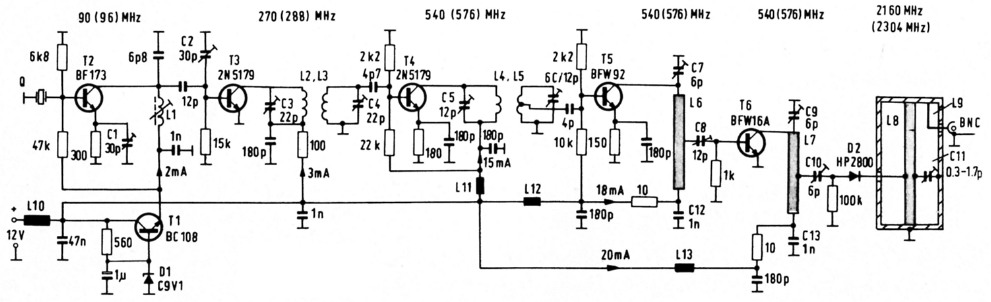

Die elektrische Schaltung lehnt sich an die Frequenzaufbereitung von Günter Sattler, DJ4LB 003(1), und Konrad Hupfer, DJ1EE(2), an. Ausgehend von einem 90-MHz-Quarz wird die Frequenz auf 270 MHz verdreifacht, anschließend auf 540 MHz verdoppelt, und zweimal geradeaus verstärkt. Erst jetzt steht genügend Leistung zur Verfügung, um einen Frequenz-Vervierfacher mit einer Schottky-Diode anzusteuern. Bei 540 MHz sollte die Leistung zwischen 50 und 200 mW liegen. Die Ausgangsleistung mit der Endfrequenz ist dann auch bei Verwendung etwas weniger guter Transistoren als angegeben größer als 5 mW. Die Schaltung wurde absichtlich großzügig ausgelegt, um Verstärkungsreserve für Exemplarstreuungen der Transistoren und für Dämpfungen durch Filter oder längere, dünne Koaxialverbindungen zum Mischer zu haben.

Das Schaltbild in Bild 2 zeigt, daß nach jeder Frequenzvervielfachung Bandfilter eingesetzt sind, damit die unerwünschten Harmonischen der Quarzfrequenz im Ausgangsspektrum möglichst gut gedämpft sind. Die beiden Verstärkerstufen für 540 MHz besitzen, um Verluste möglichst zu vermeiden, nur Einzelkreise, die aber als Streifenleitungen aus versilberten Messingblechstreifen ausgeführt sind. Sie zeigen eine scharfe Resonanz.

Bild 2: Schaltbild der Frequenzaufbereitungs-Baugruppe DC0DA 003

Der anschließende Vervierfacher arbeitet zwar nur auf einen Einzelkreis, dieser ist aber als Koaxialkreis in λ/2-Technik ausgeführt und sehr resonanzscharf. Außerdem befindet sich im Konverterteil noch ein Bandfilter für die Injektionsfrequenz.

Die im Schaltplan angegebenen Ströme der einzelnen Stufen sollten als Anhaltswerte angesehen werden. Sie stellten sich im Mustergerät mit den im Schaltbild eingetragenen Transistortypen ein. Die Werte werden als Spannungsabfall an den Kollektorschutzwiderständen beziehungsweise an den Emitterwiderständen gemessen. Durch Auswechseln der Emitter-widerstände können die Arbeitspunkte der Transistoren T4 und T5 verändert werden.

Eine derartige Frequenzaufbereitung arbeitet nur sicher, wenn die einzelnen Stufen konsequent verdrosselt, entkoppelt und abgeblockt sind. Je höher die Arbeitsfrequenz ist, desto kleiner müssen die Kapazitätswerte der Abblockkondensatoren sein, damit nicht die Serienresonanzfrequenz aus Kapazität und Zuleitungsinduktivität niedriger liegt als die abzublockende Frequenz. Ab 250 MHz sind Werte von 100 pF und weniger gut einzusetzen, denn beispielsweise beträgt der Blindwiderstand eines 100-pF-Kondensators bei 435 MHz nur 3,66 Ω! In diesem Sinn sind die im Schaltbild angegebenen Werte durchaus nicht bindend. Die Schwingkreise sollten mit Folientrimmern von 7,5 mm Durchmesser abgestimmt werden. Keramische Trimmer sind aus mehreren Gründen weniger günstig. Als Drosseln lassen sich λ/4-Luftspulen oder Ferritperlen mit 3 Windungen Kupfer-Lack-Draht einsetzen.

2. Besondere Bauteile

| T1 | BC108 oder anderer NF-Transistor |

| T2 | BF173, BF224, BF199 |

| T3 | 2N5179, BFX89, BF224, BF199 |

| T4 | 2N5179, BFX89 |

| T5 | BFW92 (Philips, Valvo, Siemens), BFR90, BFR34 |

| T6 | BFW16A (Philips, Valvo, Siemens), 2N3866 |

| D1 | C9V1 Z-Diode |

| D2 | HP2800, 2835, 2817, 2811, 2900 (Hewlett Packard) |

| L1 | 6 Wdg. auf 5-mm-Körper mit Kern, Windungsabstand = Drahtdurchmesser, heißes Ende der Platine zugewandt |

| L2, L3 | 1,5 Wdg. auf 5-mm-Dorn gewickelt, freitragend 4 bis 5 mm über Grund eingelötet, dazu entsprechend den Löchern der Platine auseinandergezogen. |

| L4, L5 | U-förmiger Bügel über 6-mm-Dorn gebogen, 8 mm Höhe über der Grundfläche |

| L6, L7 | versilberter Blechstreifen 0,5 mm dick, 5 mm breit, 30 mm lang, in 4 mm Abstand zur Platinenoberfläche |

| L8 | Messingrohr 7 mm ø, 47 mm lang, M3-Muttern in jedes Ende eingelötet |

| L9 | 11 mm langer Draht wie für die Spulen, in etwa 2 mm Abstand zu L8 |

| L10 | 6-Loch-Kern Ferrit-Breitbanddrossel (Valvo). |

| L11 ... L13 | siehe Text |

| C1, C2 | ca. 30 pF Folientrimmer 7,5 mm ø (Valvo - Kennfarbe rot) |

| C3, C4 | ca. 22 pF Folientrimmer 7,5 mm ø (Valvo - Kennfarbe grün) |

| C5, C6, C8 | ca. 12 pF Folientrimmer 7,5 mm ø (Valvo - Kennfarbe gelb) |

| C7, C9, C10 | ca. 6 pF Folientrimmer 7,5 mm ø (Valvo - Kennfarbe grau) |

| C11 | 0,3 - 1,7 pF keram.Spindeltrimmer (nicht mehr gefertigter Stettner-Typ) |

| C12, C 13 | ca. 1 nF keramischer Scheibenkondensator, ohne Anschlußdrähte |

| Quarz | 90 (96) MHz, 5. Oberton, 20 pF, HC-25/U oder HC-6/U |

| Bei L6 | 13 mm vom kalten Ende |

| Bei L7 | 10 mm vom kalten Ende |

| Bei L8 | Diode D2 10 mm vom kalten Ende; Trimmerbohrung 21 mm vom gleichen Ende. |

Verbindung von Trimmer C8 zur Basis von T6: 12 mm versilberter Draht 1 mm ø

Die Spulen werden aus versilbertem Kupferdraht von 1 mm ø gewickelt.

Keramische Scheibenkondensatoren mit Anschlußdrähten im 5-mm-Raster

Alle Widerstände in der Größe 02/07 (ca. 2 mm ø, ca. 7 mm lang)

3. Hinweise zum Aufbau

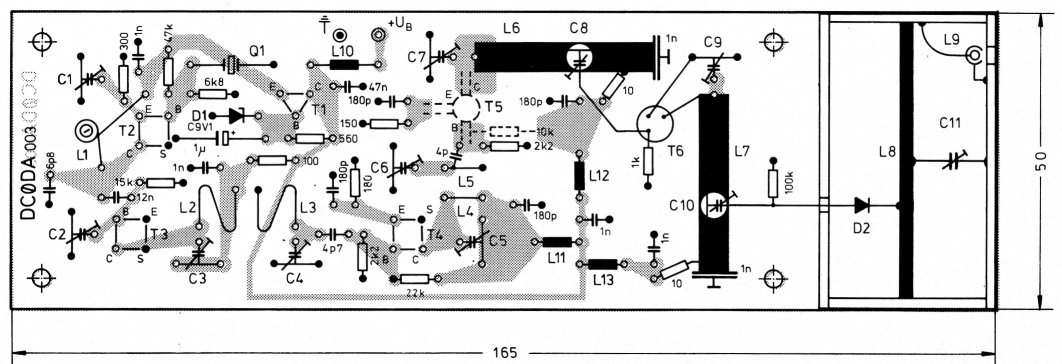

Eindeutige Masseverhältnisse werden mit einer beidseitig kupferkaschierten Leiterplatte erreicht (Bild 3). Sie ist 165 mm × 50 mm groß und trägt die Bezeichnung DC0DA 003. Die Bestückungsseite bleibt vollständig kaschiert, nur um die Bohrungen herum wird das Kupfer mit einem 3-mm-Bohrer entfernt. Die eigentlichen Leiterbahnen befinden sich auf der Unterseite. Beim späteren Einbau in ein Gehäuse sollte die Leiterplatte durch Abstandsröllchen in mindestens 5 mm Abstand zum Boden gehalten werden.

Bild 3: Bestückungsplan und Leiterbahnen der Baugruppe DC0DA 003

Der Transistor T5 und sein Basiswiderstand von 10 kΩ werden auf der Unterseite der Platine auf die dafür vorgesehenen vergrößerten Kupferflächen gelötet. Da sehr dicht am Transistorgehäuse gelötet wird, ist Vorsicht nötig; der Lötvorgang sollte nur kurz dauern und mit einem kleinen 15-W-Lötgerät vorgenommen werden.

Die beiden Leitungskreise für 540 MHz sitzen mit ihrem kalten Ende auf runden Abklatschkondensatoren von 6 bis 10 mm Durchmesser, deren Wert im Rahmen des zu den übrigen Abklatschkondensatoren Gesagten unkritisch ist. Vor dem Auflöten dieser beiden Kondensatoren sollten die Kupferkaschierung der Leiterplatte entsprechend dem Scheibendurchmesser, und die Kontaktflächen der Kondensatoren verzinnt werden.

Die Frequenzen des Quarzoszillators und der Vervielfacher- beziehungsweise Verstärker-stufen kontrolliert man mit einem Absorptionsfrequenzmesser. Weitere Hinweise zum Abgleich erübrigen sich, da Schaltung und Aufbau dieser Vervielfacherkette durchaus im üblichen Rahmen liegen, und außerdem sicher nicht gerade als Erstlingswerk ausersehen werden.

3.1. Aufbau des Vervierfachers

Der λ/2-Koaxialkreis wird aus 1,5 mm dickem, einseitig kupferkaschierten Leiterplatten-material auf das Ende der Leiterplatte DC0DA 003 gelötet. Die Innenmaße des Kästchens betragen 27 mm × 27 mm × 47 mm. Dazu sind die folgenden Zuschnitte erforderlich:

| Anzahl | Abmessungen (mm) | Funktion |

|---|---|---|

| 2 | 27 × 27 × 1,5 | Stirnseiten |

| 1 | 50 × 27 × 1,5 | Seitenteil auf der Platinenseite |

| 1 | 50 × 34,5 × 1,5 | Seitenteil für BNC-Buchse und Trimmer |

| 1 | 50 × 30 × 1,5 | Deckel |

Das größere Seitenteil wird frontal vor die Leiterplatte DC0DA 003 gelötet, und ragt 6 mm über die Platinenunterseite. So wird die ganze Baugruppe auch an dieser Stelle auf 6 mm Abstand zum Boden gehalten, und ist durch die breite Auflage gut gegen Verbiegen oder Verwinden gesichert.

Der λ/2-Innenleiter aus 7-mm-Messingrohr mit einer Länge von 47 mm wird mit Hilfe von eingelöteten M3-Muttern (etwas tiefer eindrücken, so daß etwas Rohr übersteht), und Messingschrauben in der Mitte der Stirnseiten befestigt. Die Auflagefläche der Kupferkaschierung ist vorher gleichmäßig dünn zu verzinnen.

Die BNC-Flanschbuchse liegt mit ihrem ganzen Flansch auf der Innenseite des langen Seitenteils, und wird möglichst ganz rundum verlötet. Die Bohrung für diese Buchse ist 11 mm von der Stirnfläche des Kreises entfernt.

Der Koaxialkreis sollte mit einem hochwertigen Spindeltrimmer mit geringer Anfangskapazität von maximal 0,5 pF abgestimmt werden. Man kann auch eine M3- oder M4-Schraube mit aufgelöteter Scheibe ähnlich wie in (2) verwenden.

Die Schottky-Diode wird mit einer kleinen Schraube oder mit dem Lötgerät so kurzdrähtig wie möglich am λ/2-Innenleiter, 10 mm vom kalten Ende entfernt, befestigt. Das andere Ende der Diode führt man durch eine selbstgebaute kleine Durchführung mit PTFE- (Teflon-) Isolation durch die innere Seitenwand an den Anpaßtrimmer auf dem letzten 540-MHz-Streifenleiter. Der 100-kΩ-Widerstand dient außen an der Durchführung als Stütze. Auch der Widerstand (kappenlos!) ist so kurzdrähtig wie möglich einzulöten.

Abschließend lötet man vier M3-Muttern in die Ecken des Vervielfacherkreises und schraubt den Deckel auf. Die Ausgangsfrequenz von 2160 oder 2304 MHz wird mit einem koaxialen Meßresonator mit Spindelabstimmung und Meßdiode nach (3) nachgeprüft. Die beschriebene Frequenzaufbereitung ist in der Gegend um Dortmund mehrfach nachgebaut worden, und funktionierte auch mit anderen geeigneten Transistoren. Durch ihre kleine, längliche Form läßt sie sich besonders gut nachträglich in vorhandene Konvertergehäuse und tragbare Geräte einbauen.

4. Literatur

- Sattler, G.: Baugruppen für einen ATV-Sender nach dem ZF-Verfahren, Teil 2, UKW-Berichte 12 (1972) Heft 4, Seite 213 - 227

- Hupfer,K.: 2160-MHz-Frequenzaufbereitung als Überlagerungsoszillator für 13-cm-Mischer, UKW-Berichte 14 (1974) Heft 3, Seite 183 - 184

- Hupfer, K.: Ein Frequenzmesser für SHF zum Selbstbau, UKW-Berichte 14 (1974) Heft 4, Seite 194 - 196

Teil 1 - Teil 2

DC0DA, Jürgen Dahms.

Hinweise - Verbesserungen - Änderungen

Die Oszillatoraufbereitung wurde mit Erfolg nachgebaut und funktionierte zufriedenstellend mit der zufällig vorhandenen Bestückung: BF173 - BFX89 - BFX89 - BFR34A - 2N3866. Schwingneigungen konnten nicht festgestellt werden. Für manche Anwendungen empfehlen sich jedoch die folgenden Änderungen:

Ohne das Vervierfacherteil läßt sich die Baugruppe in einem TEKO-Gehäuse der Größe 4 B unterbringen. Durch die größere Breite dieses Gehäuses vermeidet man ein Beeinflussen der am Platinenrand angeordneten Schwingkreise.

Zur Frequenz-Vervierfachung wurde die von DJ1EE angegebene Schaltung (Heft 3/1974) getrennt aufgebaut, und an den Trimmer C10 auf der Baugruppe DCODA003 angeschlossen. Sieht man dazwischen eine Koaxial-Steckverbindung vor, so läßt sich die 540-MHz-Aufbereitung für sich messen und abgleichen. Außerdem können nun weitere Verstärkerstufen für 540 MHz angefügt werden, um die für Sendemischer erforderliche Leistung zu erzeugen. Die Schottky-Diode eignet sich dann allerdings nicht mehr als Vervierfacher.

An einer Vervierfacherbaugruppe aus unversilbertem Messing wurde eine Unterdrückung der beiden nächsten Nebenwellen (1620 MHz und 2700 MHz) von mehr als 25 dB gemessen.

Versuchsweise wurde die Schottky-Diode hp2835 gegen verschiedene andere Diodentypen ausgetauscht: Mäßige bis gute Wirkungsgrade zeigten unter anderen die billigen Planar-dioden des Typs 1N4148! Eine dieser Dioden erreichte fast die gleiche Ausgangsleistung wie eine hp 2835. Versuche in dieser Richtung lohnen sich auf jeden Fall.

DD0QT