Diagramme zum leichteren Bestimmen der Empfangsanlagen-Empfindlichkeit über das Sonnenrauschen

Der folgende Beitrag kommt noch einmal auf die Arbeiten von Günter Hoch, DL6WU(1) und Dragoslav Dobricic, YU1AW(2) zurück.

Nicht immer kann zur Empfindlichkeitsbestimmung einer Anlage eine galaktische Rauschquelle herangezogen werden. Insbesondere im VHF/UHF-Bereich wird für brauchbare Ergebnisse der dazu notwendige Antennen-Mindestgewinn von 26 dB nicht immer erreicht. Das hat dazu geführt, das in (1) beschriebene Verfahren dahingehend abzuwandeln, daß die Empfindlichkeit, daß heißt die System-Rauschtemperatur Ts, mit Rauschpegelmessungen der Sonne und Diagrammen bestimmt wird.

1. Die Sonne als Rauschquelle

Wie bekannt, hat die Sonne die Eigenschaft ihren Rauschfluß nach höheren Frequenzen hin zu steigern, während (alle?) andere kosmische Rauschquellen sich umgekehrt verhalten. Zwar ist die Sonne wegen ihrer Nähe eine kräftige Rauschquelle, doch ist ihr Rauschfluß nicht konstant. Periodische Veränderungen treten langfristig über den elfjährigen Fleckenzyklus auf; die Mittelwerte dieser Änderungen sind verhältnismäßig gut prognostizierbar. Kurzzeitige Änderungen des Rauschflusses lassen sich durch Bewerten einer Vielzahl von Messungen zu verschiedenen Zeiten ausmitteln. Hierauf baut das im Folgenden beschriebene Verfahren auf.

2. Meßen des Y Wertes

Das Arbeiten mit den Diagrammen setzt das Messen des Y-Wertes voraus. Dazu ist die "Heiß-Kalt-Methode" geeignet, wie in (1) und (2) beschrieben. Beim Verfasser wurde mit einem einfachen NF-Voltmeter der Rauschpegel am Empfängerausgang bei abgeschalteter Verstärkungsregelung gemessen.

2.1. Bestimmen der Systemtemperatur Ts

Wie in (1) angegeben, ist

![]()

I = Konstante des Rauschflusses

Die Systemtemperatur der Empfangsanlage ergibt sich zu

![]()

daraus folgt:

![]()

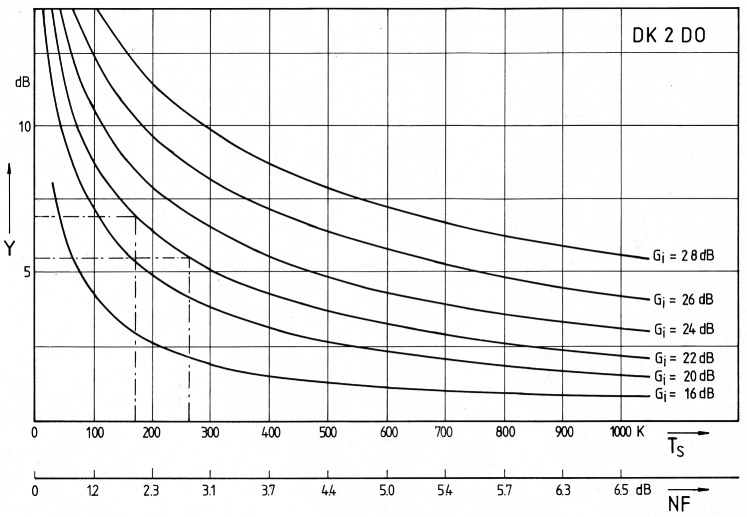

wobei Y, wie auch der Antennengewinn G, als Faktor einzusetzen sind. Diese Abhängigkeit ist in Diagramm 1 dargestellt. Lineare Maßstäbe erleichtern eine Interpolation. Um die Handhabung des Diagramms zu erleichtern, wurde der Meßwert Y unmittelbar in dB an der vertikalen Achse aufgetragen.

Bild 1: Systemtemperatur Ts bzw. Rauschzahl (NF) einer Empfangsanlage, bestimmt aus dem gemessenen Y-Wert, bei bekanntem Antennengewinn Gi, für mittleres Sonnen-Rauschen (Flux bei 432 MHz: 300 ≡ I = 4,17 K).

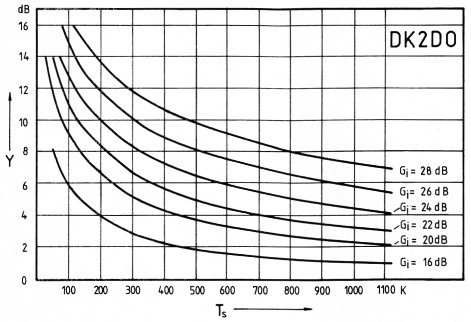

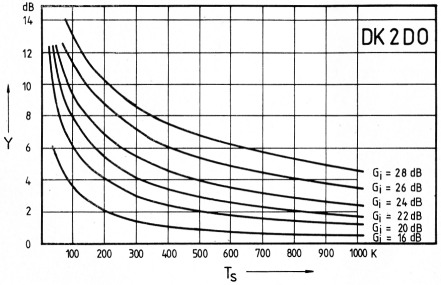

Für jeden Wert der Rauschfluß-Konstanten I erhält man eine neue Kurvenschar. Diejenige in Diagramm 1 gilt für den I-Wert in der Obergangsphase zwischen den Fleckenmaxima. Für Zeiten des Sonnenflecken-Maximums gilt Diagramm 2a, für Flecken-Minima Diagramm 2b. Da 1984 noch zur abklingenden Phase des letzten Flecken-Maximums gerechnet werden kann, dürfte das Diagramm 1 noch einige Jahre gültig sein.

Bild 2a: Wie Bild 1, jedoch für das Sonnenflecken-Maximum (Flux bei 432 MHz: 500 ≡ I = 6,95 K).

Bild 2b: Wie Bild 1, jedoch für das Sonnenflecken-Minimum (Flux bei 432 MHz: 220 ≡ I = 3,06 K).

3. Beispiel

An einer 70-cm-Antenne mit Gi = 22 dB (Vierergruppe Langyagi-Antennen) mit einem unmittelbar angeschlossenen 53030-Vorverstärker lagen in einer Meßreihe die meisten Werte zwischen 5,5 und 6,9 dB Rauschanstieg, gemessen am NF-Ausgang bei abgeschalteter Regelung. Stichprobenartige Wiederholungsmessungen mit einer Eichleitung ergaben fast gleiche Werte.

Aus dem Diagramm 1 kann man zu diesen beiden Y-Faktoren folgende Systemtemperaturwerte entnehmen:

Y = 5,5 dB Ts = 265 K

Y = 6,9 dB Ts = 175 K

Der arithmetische Mittelwert von Ts = 220 K entspricht der Systemtemperatur der Empfangsanlage des Verfassers. Dieser Wert hätte im Fleckenmaximum (Diagramm 2a) zu einem Rauschanstieg von 8 dB, und im Fleckenminimum (Diagramm 2b) von 5,2 dB geführt.

4. Kontrolle

Die aus dem Diagramm 1 ermittelte Systemtemperatur wurde in einer Meßreihe im Februar 1983 überprüft. Dafür wurden die Flux-Werte S eingeholt, und täglich gegen 16 Uhr der Rauschpegel der Sonne mit der Empfangsanlage des Verfassers gemessen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 festgehalten.

Aus dem gegebenen solaren Flux und dem gemessenen Y-Wert wurde täglich die Systemtemperatur errechnet. Dabei fallen die Werte für den 4. und B. Februar aus dem Rahmen; sie sind wahrscheinlich auf Fehlmessung oder irreguläre Sonnenausbrüche zurückzuführen. Die errechneten Temperaturwerte pendeln zwischen 332 K und 167 K, mit dem Mittelwert bei etwa 251 K. Nehmen wir dies als den wahrscheinlich richtigen Wert, so weicht der nach Diagramm 1 ermittelte Wert von 220 K um knapp 15% ab. Mit dieser Toleranz ist also beim Arbeiten mit dem Diagramm zu rechnen. Ob der Wert für alle Bereiche der Kurvenschar gilt, wurde nicht überprüft.

| Febr. 1983 | vom Observatorium(1) gemessener solarer Flux (S) |

Rauschfluß-konst. [I] | mit Anlage des Verfassers gem. Rauschpegel |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | - | - | - | - | - |

| 2 | 550 | 7,54 | - | - | - |

| 3 | 370 | 5,07 | 6,0 | 3,98 | 260 |

| 4 | 600 | 8,23 | 6,2 | 4,16 | 412* |

| 5 | - | - | 5,7 | 3,71 | - |

| 6 | - | - | 5,9 | 3,89 | - |

| 7 | - | - | 6,5 | 4,46 | - |

| 8 | 670 | 9,19 | 5,9 | 3,89 | 503* |

| 9 | 530 | 7,27 | 6,5 | 4,46 | 332 |

| 10 | 390 | 5,35 | 5,6 | 3,63 | 322 |

| 11 | 400 | 5,49 | 6,2 | 4,16 | 275 |

| 12 | - | - | 5,8 | 3,80 | - |

| 13 | 310 | 4,25 | 6,5 | 4,46 | 194 |

| 14 | 290 | 3,98 | 5,8 | 3,80 | 225 |

| 15 | 300 | 4,11 | 6,5 | 4,46 | 188 |

| 16 | 300 | 4,11 | 5,8 | 3,80 | 232 |

| 17 | 290 | 3,98 | 5,5 | 3,54 | 248 |

| 18 | 300 | 4,11 | 6,9 | 4,89 | 167 |

| 19 | 320 | 4,39 | 6,6 | 4,57 | 194 |

| 20 | 320 | 4,39 | 6,2 | 4,16 | 220 |

| 21 | 300 | 4,11 | 6,8 | 4,78 | 172 |

| 22 | 320 | 4,39 | 5,7 | 3,71 | 256 |

| 23 | 320 | 4,39 | 6,2 | 4,16 | 220 |

| 24 | 310 | 4,25 | 6,3 | 4,26 | 206 |

| 25 | 350 | 4,80 | 6,9 | 4,89 | 195 |

| 26 | 340 | 4,66 | 6,3 | 4,26 | 226 |

| 27 | 410 | 5,62 | 5,9 | 3,89 | 308 |

| 28 | 310 | 4,25 | 5,9 | 3,89 | 173 |

* wahrscheinlich Falschmessung oder irregulärer Sonnenausbruqh.

(1) AGL-Cambridge/Boston: Solare-Geophysical-Data NOAH (Col.) 80303 (Fernmeldetechnisches Zentralamt)

5. Literatur

- Hoch, G.: Bestimmung der Empfindlichkeit von Empfangsanlagen mittels Sonnenrauschen, UKW-Berichte 19 (1979) Heft 4, S. 194-200

- Dobricic, D.: Bestimmen der Parameter eines Empfangssystems durch Messen kosmischer Rauschquellen, UKW-Berichte 23 (1983) Heft 2, S. 89-104

- Reisert, J.: Requirements and Recommendations for 70 cm, ham radio magazine, June 1982

DK2DO, Wolfgang Borschel.