Problemlösungen beim Bau von Senderverstärkern für KW-Bereiche 2

Der Steuergitterschwingkreis

Bei Kathodenbasisschaltung ist es nicht möglich, den Steuergitterschwingkreis so breitbandig zu gestalten, daß er, ohne ihm zugehörige Induktivitäten und/oder Kapazitäten zu verändern, von 3,5 MHz bis 29,7 MHz zufriedenstellend funktioniert. Am geringsten ist der für ihn erforderliche Aufwand an Bauteilen, wenn ein Senderverstärker für nur ein KW-Band entworfen wird, was aber die Ausnahme ist (Abb. 6). Im allgemeinen muß der Steuergitterschwingkreis für die fünf althergebrachten KW-Bänder umschaltbar sein.

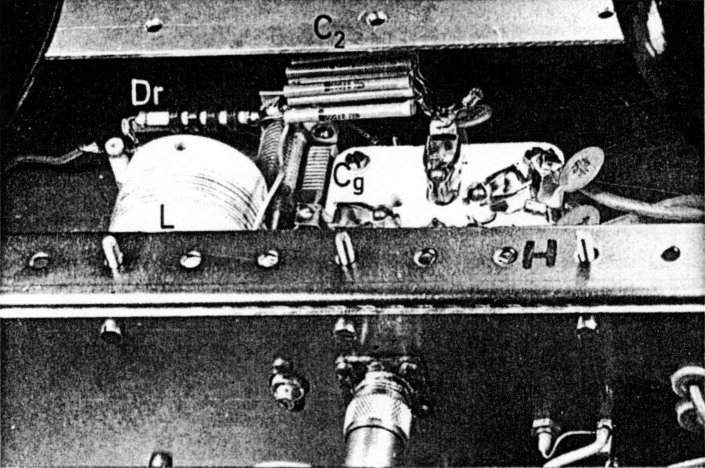

Abb. 6: Blick auf einen (14-MHz-)Steuergitterschwingkreis an einer QB 3/300. Cg: Trimmerdrehkondensator (s. Abb. 7); C2: aus mehreren Keramikkondensatoren zusammengestellte Neutralisationsfestkapazität (s. Abb. 1 und 2); L: Spule (Koppelspule verdeckt); Dr: HF-Drossel in der -Ug1-Zuleitung (s. Abb. 7). Im Vordergrund Stecker und Buchse, über die die Steuerleistung vom Steuersender zugeführt wird; links daneben Trimmer zum Abstimmen der Koppelspule.

In Kathodenbasisschaltungen hat sich der Steuergitter-Parallelschwingkreis ausgezeichnet bewährt, zumal er - auch wenn er für eine Mehrzahl von Frequenzbereichen vorgesehen werden muß - nicht sehr viel Raum beansprucht: "unsere" Tetroden benötigen nur wenige Watt Steuerleistung, und die Induktivitäten können daher auf kleinen Spulenkörpern mit Wicklungen aus 0,3-mm-CuL-Draht gefertigt werden. Als Bandschalter eignen sich herkömmliche, qualitativ hochwertige Drehschalter, wie sie in der Elektronik gang und gäbe sind.

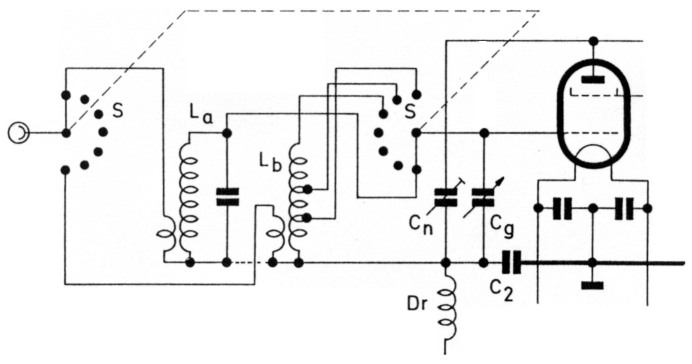

Es ist nicht unbedingt erforderlich, für jedes KW-Band einen getrennten Schwingkreis mit Koppelspule vorzusehen. Bewährt hat sich die Zweiteilung in 10-m-, 15-m- und 20-m-Band-Schwingkreise und einen 40-m- und 80-m-Schwingkreis, mit nur einer Koppelspule für die drei höherfrequenten KW-Bänder und jeweils einer für die beiden anderen (Abb. 7). So genügt ein einziger Drehkondensator zur Abstimmung im 10-m-, 15-m-und 20-m-Band, dem für das 40-m- und 80-m-Band jeweils eine Festkapazität parallelgeschaltet wird.

Abb. 7: Ubersichtsschema eines umschaltbaren Allband-Steuergitterschwingkreisesystems an einer Tetrode, einschließlich Neutralisationstrimmer Cn und zugehörigem Festkondensator C2. La: Spule(n) für "untere" KW-Binder (80-m- und 40-m-Band); Lb: umschaltbare Spule für "obere" KW-Bänder; S: zweistufiger Drehschalter; Dr: HF-Drossel in der -Ug1-Zuleitung (s. Abb. 6).

Abb. 8.

Werden z. B. alle Induktivitäten so bemessen, daß in den KW-Bändern XL = 150 Ω - und damit auch Xc = 150 Ω - erhält man mit

![]()

und

![]()

die in Tabelle 1 zusammengestellten Daten.

| KW-Band | Mittefrequenz | Induktivitlit | Kapazität |

|---|---|---|---|

| 80 m | 3,65 MHz | 6,5 µH La | 290 pF + Cg |

| 40 m | 7,05 MHz | 3,4 µH La | 150 pF + Cg |

| 20 m | 14,18 MHz | 1,7 µH Lb | 75pF + Cg |

| 17 m | 18,12 MHz | 1,3 µH Lb | 59pF + Cg |

| 15 m | 21,23 MHz | 1,1 µH Lb | 50pF + Cg |

| 12 m | 24,94 MHz | 1,0 µH Lb | 43 pF + Cg |

| 10 m | 28.85 MHz | 0,8 µH Lb | 37 pF + Cg |

| gerundete Werte | |||

Aus Tabelle 1 geht hervor, daß für das 80-m-Band dem Drehkondensator Cg (Abb. 7), der 100 pF Endkapazität hat, an La ein Festkondensator mit rund 250 pF parallelzuzuschalten ist, für das 40-m-Band ein solcher von rund 100 pF, damit Cg auf Resonanz abgestimmt werden kann. Demgegenüber wird die Induktivität Lb mit Cg allein in allen drei "höheren" KW-Bändern auf Resonanz gebracht.

Die Induktivitäten 1,1 µH und 0,8 µH werden an der 1,7-µH-Spule abgegriffen. Am kürzesten muß die Verdrahtung für die 0,8-µH-37-pF-Einheit sein, da von den berechneten 37 pF, abhängig vom verwendeten Tetrodetyp, n pF Eingangskapazität C1 der Tetrode sind, und von der verbleibenden Kapazität die Anfangskapazität Cmin von Cg und Streukapazitäten abzuziehen sind: kurz vor Cmin von Cg, also kurz vor dem Linksanschlag von Cg, muß Resonanz bei 29,7 MHz, der oberen Eckfrequenz der althergebrachten KW-Bänder, eintreten.

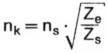

Da es sich um Parallelresonanzschwingkreise handelt, die bei Resonanz eine sehr hohe Impedanz haben, benötigen die Koppelspulen der Steuergitterschwingkreis-Spulen La und Lb (Abb. 7) nur wenige Windungen, wie die Formel

erkennen läßt.

Es ist

nk Anzahl der Windungen der Koppelspule

ns Anzahl der Windungen der Schwingkreisspule

Ze Eingangsimpedanz (i. allg. 50...75Ω)

Zs Schwingkreisimpedanz

Für die La-Spulen und auch für die Lb-Spule (Abb. 7) werden als Koppelspule je zwei Windungen unmittelbar neben dem "kalten" Ende angebracht und die Windung, die der Schwingkreisspule an ihrem "kalten" Ende anliegt, mit Masse verbunden. Die Verwendung von nur einer Koppelspule für die Mehrbandschwingkreisspule Lb ist zwar ein Kompromiß, führt aber nicht zu Schwierigkeiten.

Die La-Spulen und die Lb-Spule lassen sich - bei Verwendung von 0,3-mm-CuLDraht - auf sogenannten "Stiefel"-Spulenkörpern unterbringen. Grundsätzlich handelt es sich dann um einlagige Zylinderspulen, deren Induktivitäten durch Ferritkerne erhöht werden können. Am geeignetsten für das 80-m- und für das 40-m-Band ist der Typ SK 625 (Neosid) mit 7,5 mm Durchmesser und mit F 10 b-Ferritkern, für die höherfrequenten KW-Bänder mit F 40-Ferritkern.

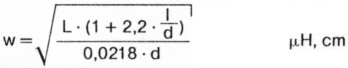

Abschätzung der erforderlichen Windungszahl w, wenn kein Ferritkern wirksam ist, ist mit Hilfe der Formel

möglich.

Es ist

I die Länge der Spule

d der Durchmesser der Spule

Die - allemal geringfügige - Ungenauigkeit des Ergebnisses der Berechnung von w beruht darauf, daß der Betrag des Quotienten l/d nicht im vorhinein bekannt sein kann. Bereits mit wenig Erfahrung indes gelingt es, recht genaue Voraussagen zu machen. In jedem Fall aber sollte unbedingt ein Vorausabgleich der eingebauten Spulen im "kalten" Senderverstärker mit Hilfe eines Dipmeters vorgenommen werden. Soweit Ferritkerne verwendet werden, ist darauf zu achten, daß die Windungszahl so ist, daß der Ferritkern gerade in die Wicklung einzutauchen beginnt, wenn Resonanz eintritt.

Selbstverständlich sind beliebige andere Spulenkörper verwendbar, die für Hochfrequenz geeignet sind, z. B. Keramikrohre, Trolitul- und Plexiglasrundstangen. Die Verwendung von Ferritkernen ist dann nicht ohne weiteres möglich, es sei denn, man schneidet Gewinde axial in die Kunststoffspulenkörper.

Ringkernspulen im Steuergitterschwingkreis

Ringkernspulen (engl. toroid coils oder toroidal coils) sind für Steuergitterschwingkreise von Kathodenbasis-Senderverstärkern vorzüglich geeignet. Die Wicklung derartiger Spulen befindet sich auf einem Eisenkern, der bei einem für HF-Schwingkreise bestimmten aus Pentacarbonyleisen (Fe(CO)5) besteht. Der Querschnitt des Ringkerns ist nahezu rechteckig; daher handelt es sich bei ihm geometrisch nur angenähert um einen Torus.

Der Eisenpulverringkern des Typs T-502 (Amidon) sei empfohlen, da er beim Bewickeln noch gut handhabbar ist; er hat die Permeabilität µ = 10 und hohe Güte im Frequenzbereich 2...30 MHz. Der Ringkern T-50-2 hat den Außendurchmesser da = 13 mm, den Innendurchmesser d; = 7,6 mm und die Höhe h = 5 mm.

Der Umfang der Ringkernöffnung legt die größtmögliche Wicklungslänge Iw,max fest. Beim T-50-2 ist Iw,max = π × di ≈ 24 mm.

| KW-Band | Induktivitit | Windungszahl |

|---|---|---|

| 80m | 6,5 µH | 36 La |

| 40m | 3,4 µH | 26 La |

| 20m | 1,7 µH | 19 Lb |

| 17m | 1,3µH | 16 Lb |

| 15m | 1,1 µH | 15 Lb |

| 12m | 1,0µH | 14 Lb |

| 10m | 0,8µH | 13 Lb |

| geröhdete Werte | ||

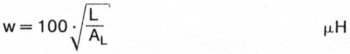

Die Berechnung der Windungszahl w erfolgt mit der Formel

in der AL ein vom Ringkernmaterial abhängiger Faktor ist, den der Hersteller der Ringkerne bestimmt hat;

![]()

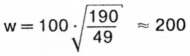

Zum T-50-2-Eisenkern gehört AL = 49. Die Formel für die Berechnung der Windungszahl lautet also für den T-50-2

und für die hier besprochenen Steuergitterschwingkreis-Induktivitäten erhält man die in Tabelle 2 aufgeführten Windungszahlen. Auch für die Spulen auf T-50-2-Ringkernen 0,3-mm-CuL-Draht verwendend, ist selbst für die 80-m-Band-Spule reichlich Platz, denn wenn man sie so wickeln würde, daß Windung an Windung läge, hätte sie die Wicklungslänge Iw = 36 × 0,3 mm ≈ 11 mm. Zur Verfügung steht beim T-50-2 die Wicklungslänge Iw,max 24 mm, so daß ein Spiel von 24 mm - 11 mm = 13 mm die Möglichkeit bietet, die Windungen so aufzubringen, daß sie auch auf dem inneren Umfang des Ringkerns Abstand voneinander haben. Wicklungsanfang und -ende sollten einige Millimeter auseinander liegen.

Es empfiehlt sich abzuschätzen, wie groß der Abstand zwischen den Windungen auf dem äußeren Ringkernumfang - wo man am ehesten geringfügige Abstandskorrekturen vornehmen kann - dann ungefähr ist, denn Verschieben der Windungen nach dem Wickeln ist nur in engen Grenzen möglich, wenn sie - was die richtige Methode ist - stramm anliegend aufgebracht wurden. Der äußere Ringkernumfang ist Uext = π × da, und das Verhältnis Uext : w liefert den Hinweis auf den axialen Abstand dw zwischen den Windungen auf Uext.

Im vorliegenden Fall ist Uext = π × 13 mm = 41 mm, und es ist dw ≈ Uext : w = 41 mm : 36 = 1 mm. Das Ergebnis von Uext : w runde man tunlichst nach unten ab, auf diese Weise zwischen Spulenanfang und -ende einen Abstand größer als dw bewirkend.

Beim Wickeln von Ringkernspulen wie eben beschrieben vorbereitend vorzugehen, macht es leicht, sie so zu gestalten, daß sie durch ihre Schönheit zusätzlich das Auge erfreuen.

Die aufzubringende Drahtlänge sollte im voraus ermittelt werden, damit das Stück Draht, das die Wicklung bilden soll, nicht unnötig lang gewählt wird, weniger aus Gründen der Sparsamkeit, als vielmehr aus physikalischen und fertigungstechnischen: Beim Bewickeln von Ringkernen mit dünnem Cu-L-Draht ist es schwierig, der dann besonders ausgeprägten, mit der Drahtlange zunehmenden Neigung zur Schlaufenbildung infolge Torsion des Windung für Windung manuell einzufädelnden Drahtes Herr zu werden. Denn nur eine Hand ist frei, den noch aufzubringenden Draht wieder zu strecken, während die andere kraftvoll dafür sorgen muß, daß sich die bereits aufgetragene Wicklung nicht lockert.

Die Drahtlänge ist

![]()

Die zusätzlichen 100 mm erlauben die Handbarkeit des Stückes Draht und der Anschlußdrahtenden.

Für die hier modellhaft berücksichtigte 80-m-Band-Ringkernspule ergibt sich die Drahtlänge

![]()

und man erhält ld = 650 mm = 65 cm.

Anfang und Ende, gegebenenfalls auch Abgriffe einer Wicklung, werden mit "UHU hart" oder einem anderen, vergleichbaren schnell härtenden Klebstoff festgelegt.

Ein wenig knifflig ist das Anbringen von Abgriffen, z. B. an Lb (Abb. 7), durch Verdrillen von Drahtschlaufen. Wenn man sich bereits im klaren ist, wie die räumlichen Verhältnisse zwischen Spulen und Drehschalter endgültig sein werden, kann man jede zu verdrillende Drahtschlaufe von vornherein so lang machen, daß ihr freies Ende, das möglichst nicht aufgetrennt werden sollte, unmittelbar mit dem für es bestimmten Drehschalterkontakt verbunden werden kann. Wenn man die räumliche Anordnung der Einzelteile noch nicht kennt, empfiehlt sich der Probeaufbau auf einem gesonderten Probierchassis. Gegebenenfalls benutzt man sogar eine Aluminiumgrundplatte, die später dem Senderverstärkerchassis aufgesetzt wird: die eleganteste Lösung.

Abgriffe erfordern zusätzliche Drahtlänge l'd, für jeden Abgriff zweimal die Länge des Abstandes von einer Spule zum Drehschalter, mit ein bißchen Spiel. Verdrillen verkürzt die Abgriffzuleitung vernachlässigbar wenig.

Steuergitterschwingkreise der im vorstehenden beschriebenen, althergebrachten Art sind auf Grund ihres vergleichsweise hohen Gütefaktors Q bemerkenswert selektiv. Das hat zur Folge, daß bei Frequenzwechsel innerhalb eines Bandes der Abstimmdrehkondensator Cg (Abb. 7) nachgeregelt werden muß, wenn der Steuergitterstrom Ig1 wesentlich geringer wird.

Wenn das als Ärgernis empfunden wird, können den Spulen induktionsfreie, hinreichend belastbare Widerstände parallelgeschaltet werden, deren Wert experimentell zu ermitteln ist; gegebenenfalls kann man bis zu einigen zehn Ohm hinuntergehen. Die dann erforderliche höhere Steuerleistung ist heutzutage keine nur unter Schwierigkeiten lösbare Aufgabe mehr. Allerdings ist es dann unumgänglich, auf die Zusammenfassung mehrerer Induktivitäten Lb (Abb. 7) zu verzichten: Sie müssen einzeln aufschaltbar sein, jede mit ihrem Dämpfungswiderstand.

Diese, den Gütefaktor verringernde Maßnahme führt in letzter Folgerung zu einer Steuergitterschwingkreisschaltung, die auf den Abstimmdrehkondensator verzichtet, und in der alle Induktivitäten allein mit der Eingangskapazität der Röhre und den ihr parallelliegenden Streukapazitäten auf die Bandmitten abgestimmt sind.

Resonanz-Ringkernspulen im Steuergitterschwingkreis ohne Abstimmkondensator

Die Eingangskapazität C1 von Tetroden, die für unsere Zwecke geeignet und zulässig sind, bewegt sich zwischen rund 8 pF (z. B. RS 630) und rund 15 pF (z. B. QB 3,5/750). Nimmt man an, daß die Schaltungskapazität bei zwei pF liegt, hat man es insgesamt mit Eingangskapazitäten C'1 von rund 10 pF bis rund 17 pF zu tun. Eine vergleichbare sehr kleine Eingangskapazität läßt die Induktivitäten eines umschaltbaren Allband-Steuergitterschwing-, kreissystems nach oben schnellen, so daß die Windungszahlen der Spulen für "untere" KW-Bänder, die man für räumlich kleine, geeignete Eisenpulverringkerne ermittelt, sich nicht mehr als einlagige Zylinderspulen verwirklichen lassen. Man ist dann gezwungen, auf Ferritringkerne auszuweichen, was keineswegs einer hochfrequenztechnisch nachteiligen Lösung gleichkommt.

Angenommen, C'1 sei 10 pF. Für die Bandmittefrequenz 3,65 MHz ist dann die erforderliche Induktivität

![]()

Für einen T-50-2-Eisenpulverringkern ergäbe sich

und diese Windungszahl ist, einlagig, nicht unterzubringen, Mehrlagigkeit grundsätzlich nicht vorgesehen.

Die Permeabilität p. fast aller Ferritmaterialien ist höher als die der aus Pentacarbonyleisenpulver bestehenden. Die Formel zur Berechnung der Windungszahl einer Ferritringkernspule bezieht sich daher auf Millihenry, mH. Es sind 1000 µH = 1 mH.

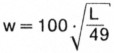

Die Formel lautet

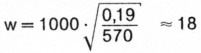

Angenommen, es werde ein Ferritringkern verwendet, der nahezu die gleichen Abmessungen wie ein T-50-2 hat, z. B. ein FT-50A-43, so erhält man für L = 190 µH und mit AL = 570

eine Windungszahl, die sich - wie weiter oben bereits beschrieben - in vollkommener Weise auftragen läßt.

Es empfiehlt sich, ausführliche Datenblätter über Eisenpulver- und Ferritkerne zu Rate zu ziehen, wenn man bestmögliche hochfrequenztechnische und mechanische Ergebnisse erzielen will. So ist z. B. nicht jedes Ringkernmaterial gleichermaßen gut für Schwingkreise geeignet.

Schon begrenzte tabellarische Ausarbeitungen lassen die Vielfalt der Möglichkeiten bei der Verwendung unterschiedlicher Ringkernmaterialien für Spulen in Steuergitterschwingkreisen des an dieser Stelle dargestellten Typs deutlich werden (Tabelle 3).

| Band | Mittefrequenz | Induktivität C'1 = 10 pF |

Induktivität C'1 = 17 pF |

Windungszahl T-50-2 µ= 10 AL = 49 |

Windungszahl FT-50B-67 µ= 40 AL = 48 |

Windungszahl FT-50A-43 µ = 850 AL = 570 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 80m | 3,65 MHz | 190 µH | 110 µH | [200/150] | 60/50 | 18/14 |

| 40m | 7,05 MHz | 51 µH | 30 µH | [100/80] | 33/25 | 10/7 |

| 20m | 14,18 MHz | 13 µH | 7,4 µH | 50/40 | 17/12 | 15/41 |

| 17m | 18,12 MHz | 7,7 µH | 4,5 µH | 40/30 | 13/10 | 14/31 |

| 15m | 21,23 MHz | 5,6 µH | 3,3 µH | 34/26 | 11/8 | 13/2,41 |

| 12m | 24,94 MHz | 4 µH | 2,4 µH | 29/22 | 9/7 | [2,6/2] |

| 10m | 28,85 MHz | 3 µH | 1,8 µH | 25/19 | 8/6 | (2,3/1,8] |

Obwohl es üblich ist, die von einem Ringkern gebotene Wicklungslänge unter Berücksichtigung der Lage der Anschlußdrähte und ihrer Anordnung ganz zu nutzen, empfiehlt es sich, die Windungszahl w = 6....7 nicht zu unterschreiten, weil andernfalls die Ganghöhe der einer Schraubenlinie folgenden Spulenwicklung so groß wird, daß von einer Zylinderspule kaum noch die Rede sein kann, weil der Abstand der Windungen voneinander dann vielfach größer ist als der Drahtdurchmesser. Daher sind in Tabelle 3 alle Werte w < 6 in eckige Klammern gesetzt.

Tabelle 3 zeigt, daß Steuergitterschwingkreise ohne Abstimmdrehkondensator Cg (Abb. 7) zumindest für das 80- und für das 40-m-Band Ringkerne aus Ferrit erfordern.

π-Filter als Steuergitterschwingkreis?

Breitbandigkeit der Steuergitterschwingkreise in einem Allband-Senderverstärker mit Hilfe von ir-Filtern zu erzielen, ist ein zunächst verlockender Gedanke. Der vergleichsweise hohe elektronische Eingangswiderstand einer Tetrode verhindert aber die Verwirklichung hinreichend breitbandiger π-Filter als Steuergitterschwingkreise. Bei Q = 2 z. B. und mit 50Ω-Eingang darf nämlich an einem π-Filterausgang zur Erzielung von Anpassung der Abschlußwiderstand nicht größer als einige hundert Ohm sein. Erst ab Q > 9 beginnt Anpassung an einige Kiloohm - mit dann zwingend schmalbandigem π-Filter. Im Zusammenhang mit der Behandlung des Anodenschwingkreises wird später noch auf die funkamateurgemäße Berechnung von π-Filtern eingegangen werden.

Drossel in der Ug1-Zuführung

Zur Entkopplung von Steuergitterschwingkreis und Steuergittervorspannungs-Zuführung dient eine Steuergitterdrossel Dr (Abb. 7). Da sie von nur wenigen Milliampere durchflossen wird, kann hier eine sogenannte Entstördrossel des Typs verwendet werden, der wie ein Widerstand aussieht und rund 10 x 4 mm mißt; die 2700-µH-Ausführung ist sehr geeignet und kann mit 75 mA belastet werden.

Erzeugung und Zuführung der Schirmgitterspannung

Die nächstliegende Möglichkeit, das Schirmgitter mit Spannung zu versorgen, ist, sie über einen Vorwiderstand von der Anodenspannung abzuleiten. Der erforderliche Vorwiderstand ist mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes zu bestimmen. Verfährt man so, und will man Ug2 z. B. für eine Q 450-1 gewinnen, wenn Uan = 2,5 kV, Ug2 = 500 V und Ig2 = 34 mA, dann benötigt man einen Vorwiderstand

![]()

der mindestens belastbar sein muß mit

![]()

Angewiesen ist man auf einen Hochlastwiderstand, der z.B. 80 kΩ Gesamtwiderstand hat, rund 100 W standhält und über eine Abgreifschelle verfügt, die es gestattet, ihn auf 59 kΩ einzustellen. Abgesehen davon, daß ein Widerstand dieser Art nicht leicht zu beschaffen ist: er ist sperrig groß und strahlt beträchtlich viel Wärme ab, nämlich die Energie Q ≈ 2,4×105 J.

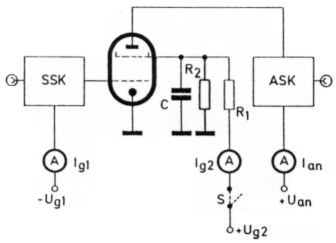

Am besten ist es, für die Erzeugung der Schirmgitterspannung ein eigenständiges, in das Hochspannungsnetzgerät eingefügtes Ug2-Netzgerät zu verwenden. Dazu verwende man einen Netztransformator, der primär- und sekundärseitig Wicklungen mit Abgriffen hat, so daß man Ug2 hinreichend genau einstellen kann. Gegebenenfalls kann ein Vorwiderstand R1 (Abb. 8) dazu verwendet werden, eine geringfügige Überspannung abzubauen. Auf gar keinen Fall aber darf es allein bei dieser Schaltung bleiben, denn sollte die Leitung vor dem Erdungskondensator C unterbrochen werden, kann das "schwimmende" Schirmgitter durch auf es gelangende Elektronen ein so hohes negatives Potential erreichen, daß C durchschlagt.

Abb. 8: Richtige Zuführung der Schirmgitterspannung. +Uq2 entspricht der erforderlichen Schirmgitterspannung, und R1 ist einzig und allein dazu da, sie Im Falle geringfügiger, durch das Netzgerit hervorgerufener Überspannung genau einzustellen. Dann und nur dann darf die +Ug2-Zuleitung, z. B. zu Abstimmzwecken, mit einem Schalter S unterbrochen werden. R2: Ableitwiderstand; C: spannungsfester Kondensator, 4... 5 nF.

Es ist daher unbedingt ein Widerstand R2 zwischen Schirmgitter und Masse einzufügen, der 10...40 kΩ hat und Aufladungen ableitet. Ist z.B. R2 = 30 kΩ und Ug2 = 500 V (z.B. QB 3,5/750), dann fließt der Strom

![]()

Die Leistung des Stroms, der durch den Widerstand R2 fließt, ist

![]()

und es empfiehlt sich daher, einen 15-W-Widerstand einzubauen. Es ist dann Q ≈ 3×104 J. Ein herkömmlich, d. h. vor R2 eingebautes Ig2-Meßinstrument (Abb. 8) zeigt IR2 bei nicht angesteuerter, IR2 + Ig2 bei angesteuerter Tetrode an.

Literatur

- Anonymus, Endstufe eines Amateursenders mit QB 3/300, Festschrift zur großen Deutschen Kurzwellentagung 1950, Lorenz Bauer, Frankfurt, 1950, 31-39.

- Anonymus, Iron-Powder and Ferrite Coil Forms, Amidon Associates, North Hollywood, 1988.

- Orr., W. I., Radio Handbook, 23. Auflage, Sams und Co., Indianapolis, 1986, 14-23-14-24.

Teil 1 - Teil 2 - Teil 3 - Teil 4 - Teil 5 - Teil 6 - Teil 7 - Teil 7a - Teil 8 - Teil 9

DL3FM, Prof. Dr. Karl Lickfeld.